|

||||||

BCC-преселектор

Оригинал статьи опубликован на сайте Баварского контест-клуба

На собрании ВСС (Баварский контест-клуб) в г. Линден 13 января 1996 г был представлен ВСС- преселектор. Идея, заложенная в основу этого полезного прибора выкристаллизовалась вследствие опыта, полученного в прошедших соревнованиях, которые окончились при сгоревших резисторах входного аттенюатора, пробитых диодах переключателей и выжженных транзисторах входных каскадов приёмника. Кое-кто в течение года сделал для себя преселектор, но эксплуатация таковых в горячих боевых условиях соревнований похожа на разгадывание шарад. Под этим соусом и пришла мысль создать свой универсальный клубный преселектор (однотипный у всех членов клуба ВСС) и назвать его ВСС-преселектор. У каждого члена клуба должен быть такой аппарат, все идентичны в обслуживании и каждый будет знать как с этим аппаратом обращаться.

“Образцом для подражания” для разработки собственного преселектора явился таковой, разработанный Томасом (DL7AV), который выгодно отличался от других простотой обслуживания и хорошими техническими характеристиками.

Зачем нужен преселектор?

Для защиты входного каскада приёмника от разрушения при активной работе множества передатчиков.

Для улучшения условий приёма с помощью подавления преселектором сильных внеполосных сигналов.

Для обеспечения возможности подключения отдельной приёмной антенны (например, антенны Бевереджа).

При разработке преселектора было поставлено условие, чтобы в его составе использовались только стандартные легкодоступные детали. Повторяемость преселектора повышается, если расположить его целиком на монтажной плате. При таком монтаже остаётся только несколько соединительных проводов.

Так как в преселекторе не предусмотрено переключение “приём-передача”, то к нему из трансивера должны выходить две ответных части РЧ-соединителей. Если последнее не предусмотрено, то следует модифицировать трансивер, установив необходимое количество РЧ-розеток.

Схема.

Фильтрация осуществляется путём использования последовательных колебательных контуров. Чтобы повысить избирательность, последовательная схема используется в низкоомном включении (вход и выход по 5 Ом). TR1 и TR2 трансформируют входной и выходной импеданс 50 Ом в это низкое значение.

Конденсаторы С1…С3 служат для частотной компенсации передаточной характеристики трансформаторов, при которой в диапазоне 1…30 МГц достигается минимальное затухание.

Отдельные участки диапазона выбираются переключателем SW1, а окончательная настройка осуществляется КПЕ С4. Катушка L1 до положения переключателя SW1b замкнута, чтобы избежать паразитных резонансов. Выбор приёмной антенны осуществляется переключателем SW2. Здесь, кроме передающей, можно ещё выбрать до трёх различных антенн.

Рис.1. Принципиальная схема преселектора.

Конструкция.

Как видно из схемы, для преселектора необходимо 7 кольцевых ферритовых сердечников: два для входного и выходного трансформатора и ещё пять - для отдельных катушек.

Намотка катушек.

При намотке катушек на сердечниках из порошкового железа (феррита) следует соблюдать следующее:

Намотку следует распределить равномерно по всему кольцу, между началом и концом обмотки должен оставаться свободным сектор, примерно, в 30 градусов.

Намотку следует производить в один ряд, не допуская пересечения витков и “барашков” на проводе. Провод должен наматываться с натяжением, чтобы витки прочно держались на сердечнике.

Так как считать витки на кольце после намотки довольно сложно, приведены длины проводов. Нужно просто наматывать, отрезанный по размеру провод до тех пор, пока он не кончится. Длины проводов приведены для данных размеров сердечников (и материала, из которого изготовлены эти сердечники), с запасом в начале и конце обмотки по 2 см.

Для тренировки следует начинать с катушек с меньшим количеством витков.

Таблица 1.

|

Катушка |

Сердечник |

Витки |

Диаметр |

Длина |

|

L1 |

T80-2 (красн.) |

67 |

0,35 мм |

1470 мм |

|

L2 |

Т80-2 (красн.) |

45 |

0,5 мм |

1010 мм |

|

L3 |

Т68-6 (жёлт.) |

21 |

0,63 мм |

480 мм |

|

L4 |

Т68-6 (жёлт.) |

14 |

0,63 мм |

340 мм |

|

L5 |

Т68-6 (жёлт.) |

17 |

0,63 мм |

400 мм |

Намотка трансформаторов.

Для изготовления обоих трансформаторов используются кольца чёрного цвета. Оба трансформатора изготавливаются одинаково: на каждый сердечник наматываются три отрезка провода диаметром 0,63 мм длиной 140 мм. Эти провода перед намоткой по всей длине скручиваются между собой (примерно виток на сантиметр) и, полученный, таким образом, жгут наматывается на ферритовый сердечник, образуя 4 витка. Начало и конец обмотки расположены рядом. Оставшиеся выводы, - примерно, длиной 20 мм, зачищаются от изоляции, облуживаются и распаиваются, согласно приведённой схеме.

Рис.2. Схема триффилярной намотки согласующих трансформаторов.

Начало и конец обмотки можно определить с помощью омметра или звукового генератора с наушником. Нужно быть внимательным: при неверно распаянных трансформаторах преселектор работать не будет и ошибку будет сложно найти. Соответствующие провода трансформатора следует, по - возможности, коротко обрезать и соединить рядом с кольцом. Это очень важно для получения минимального затухания в пропускном направлении трансформатора, а, значит, и всего преселектора, в целом.. Поэтому и необходимо обвить провод один вокруг другого, затем запаять и отрезать, по-возможности, ближе к сердечнику. Далее, следует отметить корпусной вывод (F на схеме), например, одев на него чёрный кембрик или поставить отметку краской около этого вывода, чтобы при монтаже различать выводы трансформатора.

Функционирование трансформаторов можно проверить с помощью КСВ-метра (антенного анализатора). Для этого между выводами E и F впаивают резистор 5,6 Ом и включают КСВ-метр между выводами A и F на частоте 7 МГц. КСВ должен быть 1,5 : 1.

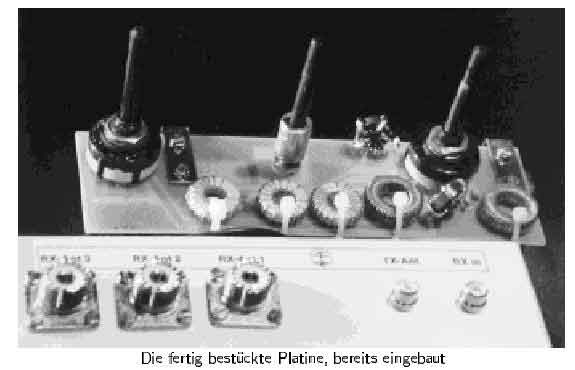

“Набивка” платы и монтаж.

В соответствие с рисунком монтажной платы, сначала впаиваются перемычки, а после, - три керамических конденсатора. Отверстия под конденсатор ёмкостью 330 пФ на плате отмечены двумя красными точками. Выводы керамических конденсаторов должны быть минимальной длины, чтобы обеспечить минимальное затухание. В заключение катушки с красными и жёлтыми сердечниками крепятся к плате в лежачем положении. При этом, следует поступать следующим образом: оба вывода катушки просунуть в предназначенное для них отверстие, укрепив сердечник с помощью кабельного крепления (неметаллического) затем, прижать катушку плотно к плате, обрезать провода на длине, примерно, 2 см от сердечника и запаять.

Теперь монтируем трансформаторы, здесь важно правильно включить их выводы. Трансформаторы монтируют стоя. В дополнительной их фиксации нет необходимости. КПЕ вставлен в отверстие диаметром 8 мм со стороны паек и зафиксирован с помощью соответствующей гайки со стороны расположения деталей. Оба лепестка КПЕ соединены с предназначенными для них контактами на плате сложенным вдвое проводом. Затем, монтируем поворотные переключатели, вставляя их выводы в отверстия в монтажной плате со стороны деталей и запаивая их.

Рис.3. Фото готовой платы преселектора.

Пять отрезков коаксиального кабеля отрезаются по данным в Таблице 2 длинам и разделываются как указано на рисунке внизу.

Рис.4. Разделка соединительных кабелей.

Таблица 2.

|

Описание отрезка кабеля |

Длина отрезка кабеля |

|

Rx-In |

90 мм |

|

TxAnt |

150 мм |

|

Rx1 |

90 мм |

|

Rx2 |

90 мм |

|

Rx3 |

90 мм |

Применение кабеля с тефлоновой (фторопластовой) изоляцией, например, RG143, упрощает пайку, так как внутренняя изоляция не будет плавиться. Если же, вместо указанного, применить кабель с полиэтиленовой изоляцией (например, RG174), то следует при пайке оплётки соблюдать осторожность, чтобы не подплавить изоляцию, следствием которой может служить короткое замыкание внутреннего и внешнего проводников кабеля. Кто неуверен, тот должен такое замыкание найти омметром и устранить до установки отрезков кабеля в прибор.. Кабели одним концом припаиваются к соответствующим точкам на монтажной плате, другим - к соответствующим РЧ-гнёздам прибора. Точки подключения внутренних проводников кабелей обозначены на плате (RX1,RX2,RX3,TxAnt и Rx-In). Оплётки кабелей запаяны на фольговую поверхность общего провода монтажной платы.

Оба уголка смонтированы со стороны установки деталей (не со стороны паек!).

Рис. 5. Фото готовой платы преселектора (вид со стороны паек).

Корпус выполнен по прилагаемым чертежам, на нём смонтированы гнёзда РЧ соединителей. Для гнёзд “Cynch” предусмотрены специальные зубчатые шайбы диаметром 6,3 мм, чтобы с течением времени гнёзда не разбалтывались. Для монтажа гнёзд SO-239 используются винты М3 х 8 мм – 12 штук с цилиндрической головкой. На тыльной стороне смонтированного гнезда следует предусмотреть лепесток для пайки оплётки коаксиального кабеля на корпус.

На переднюю панель наклеивается плёнка с надписями. Плёнка самоклеящаяся, стоит только отделить защитный слой. При наклеивании плёнки нужно учесть, чтобы отмеченные отверстия совпали с таковыми на панели, отверстия в плёнке вырезаются с помощью острого скальпеля.

Надписи на задней стенке прибора осуществляются таким же способом.

Рис. 6. Надписи на передней и задней панелях преселектора.

Дополнительная ось из пластмассы длиной 50 мм укрепляется на оси КПЕ, монтажная плата прикручивается внутри корпуса с помощью двух уголков, которые крепятся с помощью винтов с головками “впотай”. Концы кабелей соединяются с гнёздами, при этом, оплётки кабелей припаиваются к лепесткам, соединённым с корпусом. Перед монтажом ручек переключателей, оба переключателя выставляют в надлежащее положение, на их оси одевают пластмассовые ручки, переключатели устанавливают в крайние положения, ручки юстируют по отметкам на передней панели и фиксируют на осях. К ручке КПЕ приклеивается кусок вытянутого медного обмоточного провода, служащий стрелкой-визиром. КПЕ устанавливают в одно из крайних положений, указатель устанавливают на соответствующую риску шкалы и крепят ручку настройки КПЕ на его оси.

Рис.7. Фото готового преселектора (вид спереди).

Настройка и обслуживание.

Чтобы проверить на правильность подключения гнёзда и трансформаторы, находят постоянный сигнал, например, в 41-метровом радиовещательном диапазоне и сравнивают его уровень по S-метру с преселектором и без него (SW1 в положении THRU). Поскольку проходное затухание в обоих случаях отличается на десятые доли дБ, то S-метр покажет, в обоих случаях, практически, одинаковый результат (при настроенном на данную частоту преселекторе).

Что делать, когда при подключенном преселекторе S-метр показывает намного меньше?

Правильно ли распаяны РЧ-гнёзда?

Правильно ли намотаны трансформаторы и правильно ли подключены?

Не образовались ли замыкания при пайке?

Не остались ли неприпаянными некоторые провода преселектора?

Если, всё же испытание пройдено, теперь можно оценить избирательные свойства преселектора. Например, для того, чтобы оценить избирательность в секторе вблизи 7 МГц, переключатель SW1 ставят в положение 3 и стрелку КПЕ устанавливают по шкале диапазона 3 в соответствующем секторе (7 МГц). Максимум сигнала должен быть в положении, близком к установленному. Подгонкой номиналов деталей добиваются соответствия частоты настройки отметкам на шкале прибора. Таким образом проверяются все диапазоны.

Что делать, когда в положениях переключателя 1…5 ничего не слышно?

Соединён ли КПЕ с платой?

Не образовались ли замыкания при пайке?

Все ли провода припаяны?

Что делать, когда фильтр работает, но его настройка не соответствует шкале?

Правильно ли сконструированы катушки, нет ли в них короткозамкнутых витков?

Правильно ли намотаны катушки (количество витков, тот ли сердечник)?

Не остались ли неприпаянными какие-нибудь выводы, провода?

Что делать, когда нет сигнала с одной из приёмных или передающей антенны?

Предположительно имеется короткое замыкание в соответствующем кабеле. Проверьте это следующим образом: поставьте омметр на первое попавшееся антенное гнездо (хотя можно и отдельно проверить антенну), переключатель антенн установите в положение, в котором наблюдается к. з. В остальных положениях к. з. прибор не покажет, Если во всех положениях антенного переключателя к. з. не исчезает, значит, замкнут именно этот кабель (а если антенна конструктивно замкнута по постоянному току, как, например, квадрат?) и кабель нужно заменить. Если во всех положениях антенного переключателя наблюдается очень большое сопротивление, то возможно, антенна не подключена (как же в таком случае определить незамкнутые по постоянному току антенны, например, открытые диполи, а может, и кабель отрезан и антенну уже унесли, можно, конечно, подключить параллельно кабелю в месте подключения к антенне высокоомный резистор и контролировать его сопротивление дистанционно, но об этом в статье - ни слова).

При работе переключателем SW1 выбирают необходимый диапазон и настраивают фильтр в резонанс с помощью КПЕ. Как видно по шкале настройки для диапазонов возможны несколько положений настройки. Так, 40-метровый диапазон можно получить в положениях переключателя 2, 3 и 4. Самая узкая полоса пропускания (наилучшая избирательность) получается в положении 2, самая широкая - в положении 4. Вносимое затухание в положении 2 - самое большое. Этот принцип действует во всех, перекрываемых фильтром поддиапазонах. Выбором поддиапазона можно влиять на избирательность и проходное затухание. Кто хочет знать количественные и качественные характеристики преселектора (что и почём), тому следует построить и изучить реальную АЧХ.

Мы благодарим всех, кто принял участие в проекте “BCC-преселектор”: DF4RD, DF7RX, DJ0IP, DJ1OJ, DK0EE, DK2OY, DK6WL, DL1MAJ, DL1MFL, DL4MCF, DL4MDO, DL4MEH, DL7MAT, DL5MAE, DL7AV.

DL2NBU…DL6RAI, 6 июня 1996 года

Приложение.

На последующих рисунках приведены АЧХ преселектора при различных положениях переключателя на различных любительских диапазонах.

Рис.8. Проходная характеристика в положении переключателя

THRU.

Рис.9. Проходная характеристика в положении переключателя 1.

Рис.10. Проходная характеристика в положении переключателя 2.

Рис.11. Проходная характеристика в положении переключателя 3.

Рис.12. Проходная характеристика в положении переключателя 4.

Рис.13. Проходная характеристика в положении переключателя 5.

Чертежи конструктивных панелей ВСС-преселектора. (Рис.14)

Расположение деталей на монтажной плате. (Рис.15)

Свободный перевод с немецкого

В.

Беседин ( UA9LAQ), ua9laq@mail.ru

г. Тюмень.